受訪者:陳光興 訪談人:歐怡君、甘志雨 地點:交通大學社會與文化研究所,新竹,台灣 時間:2016.09.12 採訪整理:甘志雨 編輯:黃孫權

陳:我和唐山的關係是這樣的,80年代後期,應該是89年台社,台社從頭到尾,出版、印刷都是唐山的,所以到現在27年。我們跟他關係更特殊的是在《島嶼邊緣》,島嶼邊緣是唐山印的,唐山不要任何名的,到現在台社變成自己出版、發行,他就是要賺錢,而且他那個賺錢方式是很奇怪的,那個待會再說。所以算起來跟陳老闆認識很久很久。

歐:我們看資料一開始《台社》、《島嶼邊緣》或是戰爭機器叢刊是從讀書會開始,陳老闆也在讀書會裡面。

陳:不在,他不是讀書會成員,台社也不是讀書會,台社跟島嶼邊緣…人員有一部份重疊。會有《島嶼邊緣》的原因是《台灣社會研究季刊》的定位是學術內部的場域,《島嶼邊緣》就是要變成那種文化、思想性的雜誌,《島嶼邊緣》的資料很多,主要是王浩威在組,現在還在檯面上的人很多,除了吳其諺跟…王菲林有沒有參加我不記得了。所以和唐山的關係有一部分是台社,有一部分是戰爭機器的出版,戰爭機器的出版方式後來發現是第三世界普遍性的,也就是抱屁股,把雜誌上已經出現的文章重新蒐集,然後就編成,有的有具體的主題,有的就像文集,像卡維波當初花很多時間在寫他那個大書,然後博士論文丟到一邊去了。可是你們要問唐山陳老闆,他到底是要幹什麼?他自己好像也清楚,他也不是有東西就出,他跟這些人都有些關係,或是透過朋友,其實他早期的發跡是做什麼的?我舉例來說我們有一個很資深的朋友,夏鑄九的前輩,叫Jomo,Jomo會專門跑到台灣來買盜版書。 (編註:諸眾之貌團隊曾赴馬來西亞專訪Jomo博士談論文運書坊,見 Gerakbudaya萬歲:專訪Jomo Kwame Sundaram )

甘:80年代的時候嗎?

陳:80年代初期吧,台灣那時候是三不管地帶,我估計大概很多人在搞盜版書,然後唐山是其中的一個。他就靠那個東西,因為那東西沒有本錢,只有印刷費,那時候其實台灣很有名,而且80年代初期以後就已經開了、壓不住了。還有一些人跟這個東西是平行發展的關係是周末派,呂正惠、陳彰津、還有一些年輕的,他們是交換資料,所謂周末派就是禮拜六到一個固定的喝咖啡的地方,蔡其達等很多人都跟他們有關係,以前資訊不流通,像以前有些書店《資本論》等書都是放在別的地方,看到對的人他就拿出來,還有日文的,所以陳明忠的訪問裡也很清楚,他的《世界雜誌》等等的來源,台灣有一批跟日文有關的,像張承志這些都是讀《世界雜誌》的,那個跟唐山無關,但這些都是平行發展的。

所以80年代在讀書市場上是很豐富的,這個研究不好做,因為你要重新收集。我舉例來講《南方》雜誌,南方雜誌有幾個關鍵人物,一個是大家都知道的呂昱,另外一個是黃志翔,黃志翔現在還在搞那個列夫特文化,所謂列夫特就是left,他們其實出道很早,所有東西是捲在一起的,像黃志翔又跟陳秀賢,高雄社,他那邊結束就跑去社運工作室了,還有你看《南方》雜誌,大概1985.86年吧,王浩威什麼都跟那個有關係,所以那個人脈是這樣連續、擴張的,那是同一個時代,大概80年代初期以後就已經在跑了。

《南方》雜誌創刊於1986年10月,1988年2月停刊,共發行了16期。其發刊宗旨為:「《南方》的工作將落實在文化本土性的追尋,探索,實踐與批判。」

這群人有一些特性在於對政治運動不感興趣,對廣泛意義的政治感興趣,所以跟主流的、那時候力量比較大的左派,就是現在講的統左派,以陳映真為代表的龐大系統比較遠,所以年輕的這些人就跑到了文化批判的領域。我自己寫過一點,這個東西形成了文化批判的運動,主要的場域在副刊,《自立早報》、《首都早報》一直擴散到,像是我們《島嶼邊緣》的蔡珠兒是在中國時報的…有點像周末版,自立副刊主要是顧秀賢,那時候在推什麼英國新左派、馮建三什麼都是透過《自立早報》的系統。那時候我剛剛回來教課在輔仁搞了一些學生自己做的報告,有點像台北的地圖哪裡來的等等,做了很多這些東西,那出口就是在《自立早報》,所以《自立早報》跟我們的關係最深厚。

學校裡也是,有很多的專欄,大家合寫專欄,像戰爭機器就有一個自己的專欄,大家輪流寫,那個很多東西的集合就跑到《島嶼邊緣》去了,那一直到現在島嶼邊緣扮演了一些作用,從組織的觀點,就炒紅了一些人,舉例來講洪凌、紀大偉,這兩個人現在分道揚鑣,那時候的酷兒專號就是從那裏發跡的吧,這些人都還在場子上面,唐山不過是提供了一個出版平台,回頭來看有點是這個意思。

80年代末期主要由「L.A.派」海外歸國學人組成的讀書會,在自立早報開設「戰爭機器專欄」,後由唐山集結成「戰爭機器叢刊」出版,最後凝結一股泛左翼知識份子的集結力量創刊《島嶼邊緣》。

唐山是一個重要的…台灣沒有唐山很多東西不會出現,舉例來講台社,可是因為跟唐山合作有一個好處,他不管你也沒時間管,然後這些人都是朋友,所以你要出什麼你就出吧,也不市場導向,其實所謂的市場你會發現市場是創造出來的,所以《島嶼邊緣》最火紅的時候一期可以賣到四、五千冊吧,然後在政治空間裡面都發揮作用。

那就講到財務狀況了,財務狀況就是唐山負責印書,我們出錢。

甘:台社呢?

陳:台社不一樣,台社所有的印書費是唐山出的。《島嶼邊緣》是自己出的,可是錢收不回來,但陳老闆又是我們的朋友,他也很亂,他那個叫做什麼經營方式呢?他怎麼跑書?下了班自己提著書去補,手工業式的,所以他沒有發行管道,發行管道就是他一個人。所以弄到後來,因為《島嶼邊緣》跟台社操作模式不一樣,《島嶼邊緣》是專輯制,台社是主編制,台社至今維持一個傳統就是每個月碰面開編輯會議、討論編務、內部討論跟報告,最重要的是開完會以後喝酒,所以那個關係是這樣下來的。還有什麼? 唐山就是這樣,所有人都跟他有關係。

歐:為什麼大家都會跟他有關係?

陳:因為陳隆昊沒有意識形態檢查的嘛,一個是這點,還有一個就是你看他笑嘻嘻的廣結善緣,所以各路人馬跟他都有關係。其實有辦法的人不會去找陳隆昊的,你就去主流出版社嘛,聯經、時報、獨派大概就是自立系統,那比較左傾的除了人間自成系統,好像沒其他東西,我要想一想,現在大概會落掉一些像是很多小型刊物。那台社是一個很奇怪的刊物,在整個華文世界裡面歷史最悠久的獨立刊物,好像沒有比它更久的,它又不是體制內,但體制內也不能不承認它,所以早期的時候拿很多獎,還請很多專職人員,包括現在黃麗玲都做過台社專職人員的,那因為得獎就有一些資源,然後就出書,然後轉化到後來不給了,很多人開始用所有的資源來攻擊台社,審查等等的。

《台灣社會研究季刊》

其實台社的編委會,編輯流程是最有成規的,論文審查是一板一眼的,然後每個月開會,沒有其他的刊物是這樣。可是體制逮到機會就打它,所謂體制就是國科會,因為它是綜合性刊物,那你就要說它是哪一個學門嘛,特別是社會學,其實social study跟社會學是兩件事,可是就會被擺在一起,然後社會學其實有段時間刊物編不出來,社會學是一個很爛的學門,出了很多東西然後內部派系鬥爭互砍,所以刊物出不來,可是他又要擋台社。從出版機制一直到今天中間也討論過要換出版社,包括華藝、聯經,因為華藝當初有網路版,唐山從來不管網路的,台社其實網路版賺了好多錢,一年十幾萬,就是華藝下載的等等,而且台社的原則是跟所有的網路合作,可是你絕對不能壟斷,大概是這樣的狀況,唐山我也看不到他是不是有接班人?

甘:應該是沒有,有問過陳老闆。

陳:反正陳老闆很早以前就說他就要收啦,我覺得他其實收不起來的,他是那種鞠躬盡瘁,因為他沒事幹了嘛。他那邊我也不知道租金多少,反正如果不賺錢他早就收了,所以還是賺,所以他會把成本壓到…他大概有一套盤算方式我們不懂,而且你看他現在獨派的書也很多,他不選擇的,他沒有意識形態,所以這個是左派的包袱,左派開書店會倒,他不會,而且你看他的書是打多少折?他在搶人家的生意嘛。所以他的政治經濟學大概是這樣,一個是人脈,一個是意識形態中立,一個是打游擊戰。我從來不知道他的資金況狀,他有一段時間會補貼台社的活動,這個我有點忘記,所以他可以存活下來,當然中間經過很多轉折,像是盜版書不能印了,之後他在搞什麼,只要有人找他就…其實印書費是很便宜的,一本書兩百塊印書費可能是十塊,大概就是這樣的狀況。

甘:可以具體講當初怎麼認識陳老闆?

陳:認識是很自然的嘛,因為所有的編務等等都跟他產生關係,有時候他很不好找,所以要在他店裡放話,因為以前沒有手機,只能在店裡放話要找他,其實最熟悉的,你們可以去訪問蔡其達,這些人後來變獨派了,不是,是叫做台派。獨派跟台派不一樣,獨派基本上是不惜一戰,台派是隨時轉向,現在獨派不多,大家都是台派。獨派有自己的系統,很多人不清楚的,比如說陳其南,你們也可以去訪問他,他跟陳隆昊關係很好,可是你們也不懂,陳其南要往回推,他在保釣的時候跟左翼有關係,所以那個路線是多元變化的,隨著歷史不斷變動的過程中,裡面的人脈關係重組,我覺得做組織工作的人意識形態不能太強,除非像統派的系統龐大,資源…所以我們那代回來根本沒有資源,可是你看他們十幾個團體在那裡是靠老同學,好,政治的東西沒太多好談。

所以陳隆昊就是常常碰到,有時候台社吃飯就請他來喝酒,有一些我們辦活動搞出版他就來擺攤販,跟他關係從來沒惡劣過,他大概很少跟人家關係惡劣,除非你急著跟他要版稅啊等等,大概會有一些矛盾。所以《島嶼邊緣》那筆爛帳怎麼算?那是一個歷史公案,可是我講白了,不能用《島嶼邊緣》結束了來說,那是中間的一個因素,因為所有制度運行的方式,就是大家搞累了嘛。你們也可以去訪問黃瑪琍、姚立群,他們兩個是…《島嶼邊緣》是假的,他們在形式上給了它一個統一,尤其是瑪琍,你看一路走來到現在還是一個人工作的,你叫她找個徒弟他不要,她很挑,她覺得這個沒意思他不幹。所以真要算起來網絡還不小,後來姚立群現在做牯嶺街小劇場的館長了,他們跟唐山的關係更直接,他們是第一線跟唐山發生關係的,我們還比較少。

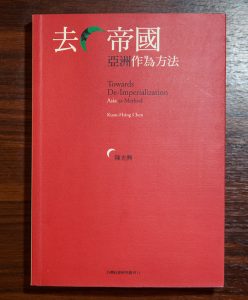

後來跟唐山合作當然就是說你有一個地盤是台社,你要出什麼都可以,因為你是長期的成員沒有人會擋的,另外就是牽扯到他發行狀況太糟,所以後來跟行人、聯經等不同出版社合作,其實出版系統這塊懂得人不太多,可是因為我們又在編那個英文刊物,從跨國公司一直到這些,包括現在的《人間思想》,大概都了解狀況。這個跟唐山沒有關係,像我這個《去帝國》最早的版本是韓文版的,因為他們在出套書,所以韓文版最早出,中文版第二個出,英文版第三,然後有日文版,每個版本都不一樣,因為市場需求不同,真正的出版我看到應該是這樣。然後是合集,《去帝國》不算是合集因為大幅修動,造成了一本書,可是合集是有他的道理的,它保留了一些當初的書寫狀態跟脈絡,可是脈絡你要去重建不一定那麼容易。

《去帝國—亞洲作為方法》,陳光興著

這個跟出版有直接的關係,就是第三世界都是這樣,我講的是包括日本。我們的出版速度比歐美快非常多,速度快所以能夠保留一些…其實要研究知識史的話這是最好的素材,它已經形成一個自己的出版形式了,這是第三世界出版市場的基本模型,這個你一研究就知道。美國書主要是monograph(專書),合集是沒有市場的。可是中文的市場不同,我講台灣好了,《去帝國》一刷兩千本,英文版一刷一千本,唐山你要跟他講他也會幹。我現在在推的是我們要出英文版,你以為只有到英文書系裡面才能出嗎?不是,最大的市場可能還是在中國。出英文版,我們現在還是在跟行人合作 Mahmood Mamdani的那個讀本,是做實驗嘛,我不相信這個中文市場、東亞市場裡面沒有兩千本的發行量。但英文出版有一個主要的市場是在南亞,就是大英國協系統,現在那個菲律賓大學的社長也是我們的朋友,然後新加坡國立大學,他們現在都要進中國,台灣基本上趨近於零。大陸有一些翻譯局的,然後Kilokuniya(紀伊國書店)日本的書店,不太出英文書,東京大學出一點點。為什麼要出英文的?不只是在英語系,是在第三世界流通你必須要靠這個語言,但是現在歐美有經費要去中國大陸出他們要出的,所以要出版甚麼東西的命運不在你手裡。那我們還好,我們有這麼一個刊物(Inter-Asia Cultural Studies),可是造價太高,書我們出了一二本以後人家買不起,可是為什麼跟他們合作,就是因為他有龐大的發行市場嘛,美國的書是只在它內部、在英國,所以這是新帝國跟老帝國,老帝國大英國協的時候Cambridge、Oxford、Sage,你們大概知道的就是這些嘛,他佈了很多市場,當初因為跟他合作就是因為你可以跑到所有的地方。

在這樣的環節裡面,我覺得唐山很困難,因為除非你把所有的東西編好給它,他沒有編輯能力,唐山基本上不處理編輯,所有的東西是編好給它,然後錢它賺、書它印、盈虧自負,那我們是在流動、流通,跟這個英文刊物差不多嘛,邏輯差不多啦,你在流通,它在幫你流通,那它也不管,就是你要拿去出大陸版、香港版甚麼東西是你家的事,你就是出盜版它也不管,它還有那時間管?唐山就是一個隨著時代在被迫而變,然後可以找到它的市場。我覺得它能活下來,一個是賣書,不是印書,一個是印書便宜,一個是打折,有的時候打到六折,然後場租我不知道,那要問他,它跟那個空間應該不是它的,然後書庫在很遠的地方,所以它把整個生產費用降到最低,現在有沒有發行我也不知道。你看像群學就是趨近於社會學,所以它慢慢、慢慢形成了某一種分工,然後翻譯,我們中間也搞過很多串聯,像把一些另類書店,我講是華文地區的。其實你們對出版感興趣的話,台灣真正最懂出版的是林載爵,聯經的,他是少數到亞洲到哪裡都碰得到的人,他積極去開發,能夠連結,而且人文書的市場是一定的。舉例來講你們大概都不知道影響馬來西亞地區最大的是台灣,而且馬來西亞的影響力比我們大,為什麼,他們副刊比我們有水準,我們的副刊已經幾乎不出思想性的東西了,他們出,所以他們很多思想的重要資源的場子是在報紙,它也有它的書店等等。

甘:我們今年四月有去馬來西亞拜訪張老闆。

陳:張永新是老朋友了。有一些另類書店,包括現在年輕人出來,華文地區都有,一邊開咖啡店一邊開書店,澳門、廈門、北京、上海,台北也是嘛,南部大概也是,那個是獨立自主最好的方式,最早的時候是在東海,東海書苑的廖英良,他用會員制,張永新也是,他搞起來是獨立的,他有一個自己的房子,自買自蓋的,以前不是,他就是租了一個大院子。他就是一個老左派,他是那一代少數…他是講馬來文文的,跟Jomo是哥們,Jomo出了一百多本書有些是跟老張合作。老張當初是在印另類出版的叫做Zed,以倫敦為基地,他是印書商,他現在還搞不搞我不知道,他就會在那裏賣,因為他印嘛,就會比較便宜,所以那是第三世界基本狀況。新加坡比較沒有,因為新加坡的人口比較少,所以老張又搞出版又做書店的。唐山基本上不辦活動,華文書店不太多,英文書店也不太多,有一個你們感興趣的話我覺得很重要的,新加坡的”Select“,它專門收集跟亞洲有關的,有點像亞洲研究,而且很多像尼泊爾的你找不到,它都給你找來,非洲的書市我比較不了解。所以第三世界你用唐山,唐山只是其中一個還蠻典型的書店跟出版社,它降低生產資金然後與時俱進,這種人通常都有很好的人脈,意識形態不清楚,唐山整體而言大概是這樣,可是你要看它細節的轉折,那個我沒有辦法講。夏鑄九跟他很久,他們那一代人還有…鄭鴻生有些也是他出的,要不要你找王浩威,王浩威後來自己開了書店就跟他沒關係了,心靈工坊,大概就這樣吧。

歐:光興老師你是幾年回來的?

陳:我其實有一些過渡,大概80年代中期以後寒暑假就會回來,那時候運動已經起來了,我有一些哥們,我又沒有交通工具,王偉忠就說車子給你用,就往南部跑。後來我88年開始在紐約教書,88年年底其實就回來了,那段時間早就已經開打了,我回來都有一點晚了,要看到整體戰局應該是80年代初期開始。我看到的是從那時代開始的,可是你大概知道哪些人站在什麼地方,80年代中期我們不在,可是東西有丟給《南方》還有《當代》雜誌,結果後來金恆煒轉向,所以從出版市場的軌跡,以唐山為代表的話,它不是處於孤立狀態的,它有一個局譜裡面自然形成的分工關係,也創造了市場。唐山我覺得也許是另類思想最重要的空間,在出版上面來看,而且時間最久,那現在更為多元,舉例來講人間現在跟我們也有關係,所以它又在萎縮又在擴散,是個很矛盾的狀態,因為整體出版市場在萎縮,世界各地都一樣,但是有些很奇怪的東西繼續活著,像現在什麼蜃樓(出版)也跟我們有關係,大概就是從80年代到現在。現在更複雜了,就是通了(兩岸),大陸書市的出現台灣很多人沒法接受,就是說有很多出版市場被大陸搶去了,它書又便宜,但沒有理解到那個其實是回歸基本面,就是說沒有連結的時候是一種狀態,切割狀態底下則是另一種運作。

可是台灣現在有很大的優勢,很少人看到,我覺得剩下唯一的優勢是大陸不能出的書台灣可以出,意思是說所有書的完整版是在台灣。舉例來講錢理群的《我的精神自傳》得獎的,拿到大陸砍了10萬字,可是完整版在台灣,還有一個發行問題就是說繁體字版跟簡體字版是不同的渠道,繁體字版像張承志講得很明白,在台灣出他可以向世界各地賣。我也不知道啦,現在簡體繁體出版我也不是很懂,可是中國大陸還是有思想箝制這,台灣還有政治空間,這個優勢我相信很多人看到。而且坦白講這個優勢越來越不在,因為政治經濟學,大出版社大概都已經被…用收編不太好,用葛蘭西的字叫做incorporation,為了要跟中國大陸合作所以很多的書會有特定的走向,那個東西不斷在滲透,有些是自我審查啦等等,所以獨立出版的重要性在政治因素底下是越來越重要。好像也未必啦,因為現在媒體多元化,有網路嘛,你可以自己出版,現在有沒有專門在搞網路出版的我不知道,可是網路出版跟書我覺得還是兩件事,你可以搞一些狗屁文字短短的,長的誰在看?可是網路是流通的渠道,資源越來越多但是長遠來看不知道,然後我們出版市場又不夠大,不像日本,從印書量來看,台灣假如印一千本,大陸是印五千本,可是它人口比你大多少,所以其實已經養活了一整批人,養活最多的可能是韓國,《創作與批評》季刊的發行量是一萬五千本,世界上最大,因為它不斷地在走,很多讀者也就形成了習慣,是一個精神糧食。

1966年創刊的《創作與批評》季刊早期主要以文學創作與批評為主,到了1974年成立出版社,開始認真關注韓國的社會問題,並且有深根本土的趨勢;同時以大學為中心,對知識階層與現實問題常有尖銳的批判,為知識分子發聲的媒介;近來邀請各領域著名學者撰寫提高國民歷史社會素養的人文書籍,是引導韓國社會思潮的重要出版社。

歐:您1988年回來的時候,唐山應該算是一個很特殊的書店?它跟知識份子的緊密連結是很特殊的?

陳:據我的理解,陳隆昊是那個圈子裡出來的,台大人類學嘛,所以阿肥(丘延亮)等人他們大概都是在一起混的。陳隆昊是「士商」,他走了跟別人不一樣的路,他跟林載爵之前操作的檔次不同,可是他的自主性比聯經強很多,林載爵需要擔心生存問題等等,陳隆昊從來不管。

歐:那您怎麼看馬來西亞張老闆的書店跟唐山書店,如果我們要討論書店的話?

陳:妳說張永新的書店啊?不一樣啦,張永新是用會員制在操作吧。

歐:如果說是在思想上、左翼這方面?

陳:當然有一些類似性,但是張永新的左翼性質比陳隆昊強很多,他是不是馬共我不清楚,他被抓過的,我覺得他(張老闆)是會經營,陳隆昊是不太搞這些的,所以他沒有地產等等的,那他轉投資轉到哪裡講坦白話我不知道,可能是股票我猜,因為你沒有看他搞別的東西。張永新是完全全力在搞出版跟書店,現在有了書店,他以前沒有的,以前書店跟工作空間是連在一起的,而且他有出版部,所以我們有英文要出版可以找他,因為是老關係了,你跟他講一定…所以這裡面有一個講不清楚的人脈關係,人脈是什麼意思?是一個歷史關係,大家對你的判斷是看你的軌跡,你怎麼走的,那有些人走到別的路上大家就不跟他玩了,就變成這樣。我相信馬來西亞在這一點上也是一樣的,到處都一樣,有一些人是…現在我用的字叫彈性左派,就是你可以跟任何人合作,跟右派什麼的,一直弄到後來,這邏輯往下推就剩下你半個人,你分切一半。

歐:那您剛回來的時候,台灣左翼理論圈思想的狀況是怎麼樣?

陳:這個你們要去做研究的,因為我們在場子裡面而且有特定的立場,很多東西我們不看的,反而學生因為是精神糧食所以都看,我們很多對手的東西我們不看的。從今天回頭來看,80,90年代思想是活潑的,因為大局未定,政治上很多東西還不清楚,最豐富的時代大概到90年代初期。然後你看到有一個指標就是副刊,好幾股力量在運作,一個是商業機制,意思就是這個東西沒市場他就收掉了,現在副刊幾乎不能看了,那思想的東西轉到哪裡去了?很奇怪,去讀者投書,讀者投書又是蔡其達他們在把關的,所以他會檢查掉很多東西,這也牽扯到他的政治人脈。所以我覺得思想的光譜反而在萎縮,空間不是那麼大,所以我們被迫出來搞人間思想這些東西,搞雜誌的目的是替未來搞的,留下一些當下的思辨。

因為我們沒有市場概念,我們也很清楚是在創造市場像我們搞非洲思想家也是沒有人搞過啊,那我覺得是我們最重要的貢獻跟積累。在這個意義底下,對我自己而言,台灣的出版空間提供了一個所謂亞洲第三世界路線的活口,台灣的出版界裡面唯一有這個意識的出版家是林載爵,那只有聯經你不可能跟他搞,因為很多書不賣錢,他現在講得很清楚,論文集他是不出的,現在所有論文集是沒有意義,所以我們就搞搞刊物。有些動態的東西我也沒有好好想過,你真的要仔細去追的話,我覺得就是叫學生去寫論文,因為我們沒有時間搞這個,資料慢慢去觀察你可以看到一些軌跡。還有一個人你們可以去訪問,馮建三,他的碩士論文就是寫雜誌,尤其他是念政治經濟學的,他對那個東西有一套自己的觀察,然後那些分流合流的東西他比我清楚,我只是為我實際的工作在操作,偶爾會看到周邊的一些狀況。那書也在精緻化,以行人(出版社)為代表,而且他們有行銷的能力,唐山沒有,你要推廣的話不可能透過唐山,所以有些好書就不可能給他出的,書市的分工就變成這樣。

歐:你們是什麼時候開始跟唐山合作?

陳:我們一直在跟唐山合作,像我們這些台社都是唐山的。

歐:可是上面沒有寫唐山?

陳:他不介意,書裡面其實都有唐山,他後來改成印刷發行什麼的,但跟唐山的關係一直都在。他不管的,對他來講沒有意義,因為他印,他的牌子已經在那邊了,他不需要那個符號,他只要盈虧自負,利潤是他的,你不掛唐山都沒關係,那有法律上的問題這個我不懂。所以跟他關係從來沒斷過,到現在都常常碰到,開文化研究會、台社會都會碰到,然後晚上一起吃飯這樣。我估計他會一直做下去,只要身邊有幾個年輕人幫一點小忙,他的production cost是最低的,存活下去沒問題,所以你看他不尋求網路的轉化,他不感興趣。他的資產就是累積一大堆以後人們要重新收購的書都在他那邊,然後他也代賣書嘛。

歐:那最後一個問題,唐山書店三十年,以您的觀察做個總結。

陳:我剛才其實已經在過程中不斷總結,唐山大概對於…不只是台灣吧,我剛已經講過Jomo那些,他提供了一個很奇怪的空間,保持了某一些思想的活水,到目前為止來看,只要懂一點出版就知道,要培養一個出版家是很困難的,陳隆昊是一個出版家,是一個經營者,他可以存活到現在,他要有經濟盤算的能力,要有他的眼光,要有他的開放性。假如沒有唐山,就有一點像沒有台社,意義大概差不多,你很多東西就不見了。我剛才也講了,出版事業是為未來做的,不只是當下要賺錢,書店形成的等於是一個龐大的資料庫,就算它被網路收編,scan,還是留存下來了,從這個觀點,聰明的書店一定要搞網路版,那是他的資料庫,只是唐山沒有人力。大概就是這樣的狀態,用一句話來講的話就是:唐山的地位至今不可撼動。

微信扫一扫,打赏作者吧~

微信扫一扫,打赏作者吧~

Leave a Comment